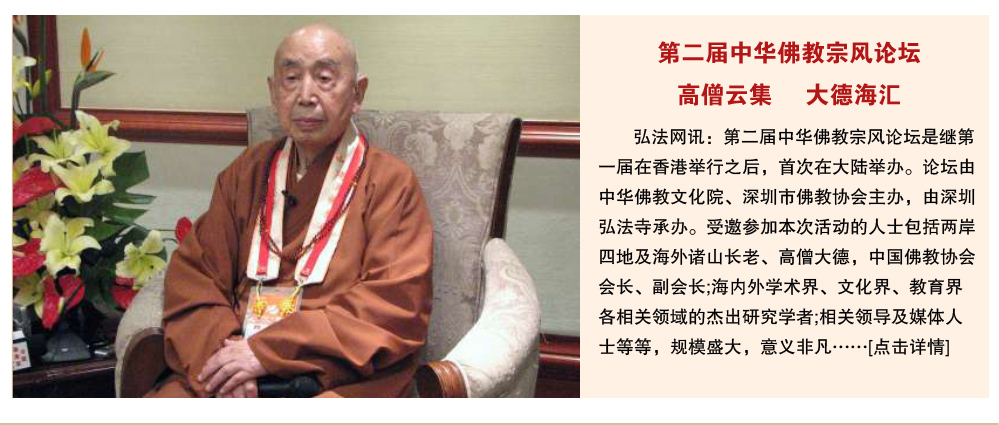

第二届中华佛教宗风论坛组委会第六次会议

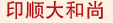

弘法网讯:2013年10月14日上午9点30分,第二届中华佛教宗风论坛组委会第六次会议在弘法寺佛学院举行。参加本次会议的有中国佛教协会副会长、深圳弘法寺方丈印顺大和尚,香港西方寺方丈宽运大和尚、深圳市委统战部副部长、深圳市宗教事务局局长姚任,香港中华佛教文化院主席张国良,组委会秘书长黄夏年等及本届论坛组委会相关工作人员……[点击详情]

第二届中华佛教宗风论坛组委会第六次会议

弘法网讯:2013年10月14日上午9点30分,第二届中华佛教宗风论坛组委会第六次会议在弘法寺佛学院举行。参加本次会议的有中国佛教协会副会长、深圳弘法寺方丈印顺大和尚,香港西方寺方丈宽运大和尚、深圳市委统战部副部长、深圳市宗教事务局局长姚任,香港中华佛教文化院主席张国良,组委会秘书长黄夏年等及本届论坛组委会相关工作人员……[点击详情] 第二届中华佛教“宗风论坛”将在深圳举行

弘法网讯:由深圳市佛教协会与香港中华佛教院联合举办,深圳弘法寺承办的第二届“宗风论坛”将于2013年10月25日至26日在深圳举行。

佛教行世两千五百余年,宗风则是佛教一成不变的风貌。不管是岁月沧桑的走过,还是气势恢弘的盛世,佛教始终以它特有宗风屹立人间。国泰民安,四海升平,是佛教发展的助缘,绍隆佛种,续佛慧命也可以为繁荣社会文化,净化世道人心做出应有的贡献……[点击详情]

第二届中华佛教“宗风论坛”将在深圳举行

弘法网讯:由深圳市佛教协会与香港中华佛教院联合举办,深圳弘法寺承办的第二届“宗风论坛”将于2013年10月25日至26日在深圳举行。

佛教行世两千五百余年,宗风则是佛教一成不变的风貌。不管是岁月沧桑的走过,还是气势恢弘的盛世,佛教始终以它特有宗风屹立人间。国泰民安,四海升平,是佛教发展的助缘,绍隆佛种,续佛慧命也可以为繁荣社会文化,净化世道人心做出应有的贡献……[点击详情]

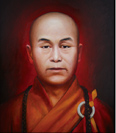

敬安(1851—1912)

敬安(1851—1912)

敬安(1851—1912)

敬安(1851—1912)

敬安,俗姓黄,名读山,字福馀,湖南湘潭人。年18岁,投湘阴法华寺出家,法名敬安,字寄禅,是年到南岳祝圣寺受具足戒。曾剜臂肉如钱大者数块燃之供佛,又燃去左手两指供佛,因此自号八指头陀。世寿62,僧腊45。

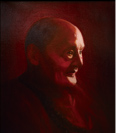

历主衡阳大善寺,宁乡沩山寺,长沙神鼎上林寺,宁波天童寺,选贤任能,百废俱兴,夏讲冬禅,续佛慧命,绍隆佛种。大师声誉远播,国瑛法师从其习禅六年。太虚大师从其受具足戒。遗留的著作有《八指头陀诗集》(十卷),《八指头陀诗续集》(八卷),《语录》(二卷),《文集》(二卷)等。大师的诗是经过刻苦思索而成的,各种诗体都有佳句,自成风格,意境和格调俱佳。 虚云(1840—1959) 虚云(1840—1959)

虚云(1840—1959) 虚云(1840—1959)

虚云,清道光二十年生于泉州府。19岁,在福州鼓山涌泉寺剃度出家。此后参访善知识,苦修参禅,行踪遍及当时康藏及印度,斯里兰卡,缅甸等地。

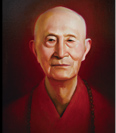

1949年,在广济寺与圆瑛法师、赵朴初先生等成立中国佛教协会筹备处。1952年,“云门事件”之后,投身于中国佛教协会的筹建工作,1953年被推举为中国佛教协会名誉会长并任全国政协委员。1959年圆寂于云居山,世寿120岁,僧腊101年。大师是中国近代禅宗的代表人物,一生历经四朝五帝,坐拥十五道场,中兴六大祖庭,兼承禅门五宗,被誉为“禅宗泰斗”。曾著有《楞严经玄要》、《法华经略疏》、《遗教经注释》、《圆觉经玄义》及《心经解》等,大多散佚无存。留存的著述,由后人辑为《虚云和尚法汇》等行世。 太虚 (1889-1947) 太虚 (1889-1947)

太虚 (1889-1947) 太虚 (1889-1947)

太虚,俗姓吕,本名淦森,法名唯心,字太虚。浙江桐乡人。光绪三十年(1904)于苏州平望小九华寺出家,同年依宁波天童寺寄禅和尚受具足戒。1947年3月去世,世寿59岁,僧腊44年。

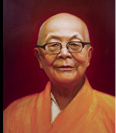

大师以改革佛教为己任,提出了近代佛教史上具有里程碑意义的“三大革命”(即教理革命、教制革命、教产革命)。以“志在整理僧伽制度,行在瑜伽菩萨戒本”为宗旨,兴办僧伽佛学院、培养僧伽人才。亲手创立、主持或讲过学的佛学院有武昌佛学院、闽南佛学院、柏林教理院、汉藏教理院等,为中国近代培养一大批优秀的佛教弘法人才。大师一生著作等身,后由弟子印顺等编辑为《太虚大师全书》,约700万字。 谛闲 (1858-1932) 谛闲 (1858-1932)

谛闲 (1858-1932) 谛闲 (1858-1932)

谛闲,俗姓朱,法名古虚,字谛闲,浙江黄岩人。24岁,受具足戒,初学禅观,颇有领悟。从天台迹瑞学法,被授为传持天台教观四十三世祖。杨仁山居士在南京金陵刻经处创办只洹精舍,谛闲应请担任学监。一生讲经说法40余年,岁无虚日。1932年安详坐逝。世寿75岁,僧腊55年。其主要著作有《圆觉经讲义》、《圆觉经亲闻记》、《大乘止观述记》、《教观纲宗讲义》、《金刚经新述》、《楞严经叙指味疏》、《始终心要略解》、《念佛三昧宝王论义疏》等,后来由弟子虚等辑为《谛闲大师遗集》行世。 印光 (1861-1940) 印光 (1861-1940)

印光 (1861-1940) 印光 (1861-1940)

印光,法名圣量,字印光,自称常惭愧僧。陕西合阳孟庄乡人。21岁出家,58岁开始弘法。对于振兴佛教净土宗,居功至伟,是对中国近代佛教影响最深远的人物之一。在当代净土宗信众中威望极高,被誉为“净宗十三祖”。先后在湖北竹溪莲花寺、北京红螺山资福寺、北京龙泉寺和浙江普陀山等地念佛,深入经藏,研读大乘经教,并于普陀山法雨寺两次闭关。58岁时离开普陀山,专注于弘法利生的工作,其主要方法是刻印、流通善书和佛经。1940年圆寂,世寿80岁,僧腊60年。一生著述甚丰,遗著有《印光法师文钞》四卷、续编《文钞》二卷、《增广印光法师文钞》。 弘一 (1880-1942) 弘一 (1880-1942)

弘一 (1880-1942) 弘一 (1880-1942)

弘一,俗姓李,名文涛,又名广候,字息霜,亦称惜霜,别号叔同。出家后法名演音,字弘一,晚年号晚晴老人。

1918年出家受戒,出家后读《梵网经合注》、《灵峰宗论》,即发愿学律。生活至简,治学至勤,著述各种律学著作有近30种。出家后持过午不食戒,修头陀苦行。出家20余年,前后所穿过的僧服,不过寥寥数套。所用蚊帐、毛巾,日久破烂,而不许更换。1932年开始,先后在厦门、泉州、永春、南安、晋江、惠安等地结夏安居、讲经弘法。1942年10月安详圆寂,世寿63岁,僧腊25年。主要著作有《四分律比丘戒相表记》、《四分律含注戒本讲义》、《戒本羯磨随讲别录》、《在家律要》、《南山道祖略谱》及音乐作品《清凉歌》等。 倓虚 (1875-1963) 倓虚 (1875-1963)

倓虚 (1875-1963) 倓虚 (1875-1963)

倓虚,法号隆衔,俗名王福庭,河北宁河人。近代佛教天台宗传人。

1917年出家,拜谛闲法师为师,为天台宗第四十四代法嗣。1949年到广州主持复兴光孝寺,后移居香港。1950年当选为香港佛教联合会第一任会长。其后在香港集中精力创办佛教教育事业,先后创办了华南佛学院、天台弘法精舍、谛闲大师纪念堂、中华佛教图书馆、青山极乐寺佛教印经处等。毕生致力于振兴佛教,弘扬佛法,主张丛林学院化、学院丛林化,创建丛林、佛学院多处,培养佛学人才广布海内外。主要著作有《阴阳妙常说》、《金刚经讲义》、《般若波罗蜜多心经讲义》、《大乘起信论讲义》、《天台传佛心印记注释要》、《始终心要义记》、《普门品讲录》、《影尘回忆录》等。 来果 (1881-1953) 来果 (1881-1953)

来果 (1881-1953) 来果 (1881-1953)

来果,俗姓刘,名永理,字福庭。出家后,法名妙树,字来果,号净如。湖北黄冈人。1905年出家。出家后持戒精严,道心勇猛。

来果曾主高寺,整顿寺院,严行戒律,革除积弊,恢复旧制,夏讲冬参,秩序井然,受到诸山长老的赞誉。来果与虚云老和尚同为近代宗门硕德,共负时望。虚云老和尚年长于来果,弘化于南方,来果的法缘在大江南北,而弘化于江南。来果生平以弘法悟道为己任,棒喝双举,钟鼓交参,宗说兼通,普接三根,领众三十余年,未尝少懈。1949年后,他实行农禅合一。1950年,卸任住持,移锡上海崇德会,辟茅蓬,建净七道场,信众云集。1953年在上海入寂,世寿73岁,僧腊48年。有遗著《来果禅师语录》、《来果禅师开示录》、《来果禅师自行录》等行世。 圆瑛 (1878-1953) 圆瑛 (1878-1953)

圆瑛 (1878-1953) 圆瑛 (1878-1953)

圆瑛,生于古田县平湖乡端上村农家,俗名吴亨春,19岁出家,法名宏悟,别号韬光,曾从寄禅法师修习禅定。随后讲学布教,誉享海内。当代爱国名僧,佛教领袖。抗日战争时,号召全国佛教徒投身于抗日救亡运动,并成立佛教战时救护团且亲任团长,奔走于东南亚各地,在华侨中集巨款汇回国内支援抗日。

其著述有《发菩提心讲义》、《劝修念佛法门》、《弥陀经要解讲义》、《楞严经讲义》等大量论著。他将这些经论与前期所写的《一吼堂诗集》、《一吼堂文集》、《圆瑛讲演录》、《住持禅宗语录》等著作一并汇编成《圆瑛法汇》付梓刊行。1945年,在上海创立“圆明楞严专宗学院”,自任院长,培养大批高级佛学人才。1953年5月,被推选为中国佛教协会首任会长。是年9月12日去世。 广钦 (1892-1986) 广钦 (1892-1986)

广钦 (1892-1986) 广钦 (1892-1986)

广钦,福建惠安人,本姓黄。33岁,投礼瑞芳法师披剃,法名照敬,字广钦。42岁,受戒于福建莆田慈寿禅寺。1947年赴台湾,1986年2月于高雄六龟妙通寺示寂,世寿95岁。

大师平时生活简朴,日常以水果为食,故有“水果师”的称号。八十岁以后,因牙齿全脱,不能啃水果,改以流质果汁为食。八十多岁以前,除雨天外,夜间常在露天跏跌而坐,数十年如一日。大师一生并没有高建法幢,升座讲经,也没有妙笔生花,以文章度世。大师参禅念佛、平实无奇的行持,感动、度化了许多信众。大师去世后,弟子们把他平时的训诫,辑为《广钦老和尚开示法语录》行世。 法尊 (1902-1980) 法尊 (1902-1980)

法尊 (1902-1980) 法尊 (1902-1980)

法尊,俗姓温,法名法尊,字妙贵。河北深县人,早年在五台山显通寺出家。1922年于北京法源寺受戒,并入武昌佛学院从太虚大师受学法相、因明、显密各宗教义,很受太虚大师的器重。1925年,突破万难入藏学法,十载勤学,备通三藏。1936年自藏返汉,主汉藏教理院十余年。

1953年,任中国佛教协会常务理事。1956年,兼任中国佛学院副院长。1980年,在北京逝世,世寿79岁。示寂之晨,犹手不停书,为法忘身,闻者感泣。所译的藏文经典主要有《菩提道次第广论》、《现观庄严论》、《辨法法性论》、《入中论》等。此外,曾将汉译的《大毗婆娑论》译为藏文,并编辑《藏汉、汉藏字典词汇》。晚年,将藏译陈那的《集量论》、法称的《释量论》、僧成的《释量论释》译为汉文。 印顺 (1906-2005) 印顺 (1906-2005)

印顺 (1906-2005) 印顺 (1906-2005)

印顺,浙江海宁人。幼读诗书,兼研中医。又好研学道家及西方宗教之学。25岁于普陀山福泉庵出家,法名印顺,号盛正。受具足戒于天童寺。曾于闽南佛学院、武昌佛学院就学,民国二十五年(1936),在普陀佛顶山阅藏。42岁,在雪窦寺主编《太虚大师全书》。44岁赴香港任香港佛教联合会会长暨“世界佛教友谊会”港澳分会会长。47岁,依中国佛教会之决议,代表出席在日本召开之世界佛教友谊会第二届代表大会,遂至台湾。

其后曾任台北善导寺导师、《海潮音》杂志社社长。48岁,将拟建于香港之福严精舍,移建于台湾,由此定居台湾,51岁任善导寺住持。68岁被日本大正大学授予文学博士学位。一生弘法利生,著作等身。其大部分著述辑为《妙云集》行世。 白圣 (1904—1989) 白圣 (1904—1989)

白圣 (1904—1989) 白圣 (1904—1989)

白圣,俗家姓胡,名必康,法名东富,字白圣,号洁人,湖北省应城县人。18岁,在九华山落发,后到只园寺受具足戒。后亲近圆瑛法师,随侍身边,各处弘化,继承圆瑛七塔、崇圣两寺法脉,为临济正宗四十一世。1948年到台湾,首次开坛传戒,恢复结夏制度,以此来消除日寇占据台湾时给佛教遗留下来的陋习,重建中国大乘佛教的规范。后曾出访并促进了中国佛教与东南亚各地区与国家的友好交流。1989年4月示寂,世寿86岁,戒腊68年。大师遗著有《禅宗史论集》、《学禅方便谭》、《维摩经讲录》、《梵网经菩萨戒本讲记》、《寺院住持手册》,及《楞严经表解》、《起信论表解》、《出家十要》等。 隆莲 (1909-2006) 隆莲 (1909-2006)

隆莲 (1909-2006) 隆莲 (1909-2006)

隆莲,俗名游永康,字德纯,亦名慈,法名隆净、仁法,别号“文殊戒子”、“清时散人”。生于四川乐山。

1941年,削发为尼,同年腊月八日受具足戒。师事能海上师。为佛门弟子讲经说法数十年,堪称中国现代比丘尼史上第一位佛学教育大家。

1952年奉能海上师命,译《入菩萨行论.杰操注》10卷;1953年,参加《藏汉大词典》的编撰。1956年,调赴中国佛协,参加《世界佛教百科全书》的编撰等。隆莲法师的才学蜚声中外,被聘为中国佛教文化研究所研究员、四川省文史名誉馆员、四川省诗词学会顾问,还曾获日本佛教传道文化奖。其主要著作有《三皈依观初修略法》、《四分比丘尼戒本讲义》、《能海法师弘法业绩述略》、《能海法师年谱》、《佛教道德观》等。 圣严 (1930-2009) 圣严 (1930-2009)

圣严 (1930-2009) 圣严 (1930-2009)

圣严,出生于江苏省南通,佛学教育家,日本立正大学博士,禅宗曹洞宗的第五十代传人,临济宗的第五十七代传人,台湾法鼓山的创办人。曾任台湾地区“中国文化大学”教授、“中华学术院”佛学研究所所长、美国佛教会副会长及译经院院长,创办“中华佛学研究所”,发行佛学学报及佛学研究年刊,为台湾辅仁大学、政治大学、文化大学研究生担任论文指导。又创办法鼓山的人文社会大学、僧伽大学、僧团道场、七个基金会、中英文四种定期刊物。以中、日、英三种语言在亚、美、欧各洲出版的著作近百种。2009年2月,圣严法师去世,世寿79岁。大师遗有著作、译著几十种,均受读者欢迎。 本焕 (1907-2012 ) 本焕 (1907-2012 )

本焕 (1907-2012 ) 本焕 (1907-2012 )

本焕,俗姓张,名志山。1907年出生于湖北武汉新洲区。1930年在报恩寺出家,后受戒于武昌宝通寺;在扬州高旻寺来果老和尚门下参学七年,深得“禅法精髓”。1937年,三步一拜,朝礼五台,在五台山广济茅棚发心潜修十年,期间刺血写经、闭关阅藏,其心其行,德感龙天。1948年,回新洲老家照看病危母亲,并燃臂祭母,孝心感天动地。同年接法于虚云长老,成为临济宗第44代传人。后蒙冤入狱,狱中22年,依然精进修持,随缘度众。改革开放后,国政清明,百废俱兴,长老恢复自由人身,不忍佛法凋零,发心丕振宗风,专志兴复祖庭,着意建庙安僧。自1980年起重修光复别传寺、光孝寺、弘法寺、报恩禅寺、四祖正觉寺、莲开净寺、百丈禅寺、大雄禅寺、慈恩寺等道场十多座,功德巍巍。 本焕长老终身奉行“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”之愿行,匡扶道风不遗余力,爱国爱教无怨无悔,弘法利生永不厌倦,救度含灵无量无边。 杨文会 (1837-1911) 杨文会 (1837-1911)

杨文会 (1837-1911) 杨文会 (1837-1911)

杨文会,字仁山,安徽池州石埭县人,读《大乘起信论》而为佛门智慧折服,于是一心学佛,终生献身于佛教振兴事业,并以此做为振兴国家的重要途径。

1866年创办“金陵刻经处”,从日本寻回中国失传的古德著述三百多种,择其精要刻印流通,使三论宗、唯识学等宗派得以旧义复明、宗旨重光、绝学恢复,使近代中国佛教因此走上各大宗派全面复兴之路。

1907年在金陵刻经处创办“只洹精舍”,主张八宗兼弘,培养出一大批卓越的佛学人才:谭嗣同专于华严,桂伯华精于密宗,黎端甫善于三论,章太炎、谢无量、梅光羲、李证刚、欧阳竟无均擅长于法相唯识。杨仁山居士刻经流通,兴办教育,讲学研究,对近代佛教之重振贡献极大、影响巨大,成为当之无愧的近代中国佛教复兴之父。 欧阳渐 (1871-1943) 欧阳渐 (1871-1943)

欧阳渐 (1871-1943) 欧阳渐 (1871-1943)

欧阳渐,字竟无,近代著名佛学居士,江西宜黄人。随杨仁山居士学习佛法,后专攻慈氏法相唯识学。继杨仁山居士之后主持金陵刻经处,于金陵刻经处创办佛学研究部,聚众讲学。1922年正式成立支那内学院,自任院长,为近代中国培养了一大批著名的佛教学者,如梁漱溟、熊十力、汤用彤、吕等。为中国近代佛学的振兴与发展,做出了重要的贡献。

在瑜伽唯识学方面,上继玄奘、窥基,远承弥勒、无著、世亲。在中观般若学方面,直循龙树、提婆旧轨,力求厘清伪经异说之谬,主张融瑜伽与中观于一境。在佛学理论上,推崇法相唯识学,从不同角度比较了法相学与唯识学之间的不同点。 先生著述丰富,晚年自编所存著作为《竟无内外学》,共26种,30余卷。 丁福保 (1874-1952) 丁福保 (1874-1952)

丁福保 (1874-1952) 丁福保 (1874-1952)

丁福保,字仲祜,号畴隐居士。江苏无锡人。曾潜心医学,译述和编著的医书籍达160余种,也曾编有《说文解字诂林》正续篇、《佛学大辞典》、《古钱大辞典》等巨著。

1904年开始接触佛教,后从杨仁山居士学习佛学。曾编写了一系列佛学入门读物,笺注了《金刚经》、《六祖坛经》等十多种佛经,合之以《佛学丛书》出版。1912年起,丁福保先生开始编纂《佛学大辞典》。在长达八年的时间里,呕心沥血,至1919年完成了编纂工作。1922年《佛学大辞典》正式出版。这是中国第一部新式佛学辞典,此书辑录佛学词条3万余,360多万字,内容广泛,基本上囊括了佛教各种专门名词、术语、典故、典籍、专著、名僧、史迹。1952年逝世,享年79岁。 周叔迦 (1899-1970) 周叔迦 (1899-1970)

周叔迦 (1899-1970) 周叔迦 (1899-1970)

周叔迦,现代著名佛教居士、佛教学者、佛教活动家、佛教教育家。原名明夔,字子和。笔名云音、演济、沧衍、水月光。安徽东至人。

1927年潜心研读佛教三藏,深有自得。1930年到北平,历任北京、清华、中国、辅仁、中法、民国等大学教席,讲授佛学。1940年于北平创办中国佛教学院,任院长。1953年参与推动成立中国佛教协会。历任中国佛教协会副会长,中国佛学院教务长、副院长,长年主持中国佛学院工作,致力于佛教教育,讲说不辍,诲人不倦,培养了一批僧才。周叔迦先生撰写了大量著作,其内容涉及中印佛教史、中国佛教宗派、佛教教理、唯识学与因明学、佛典考证与研究、佛教仪轨与制度、佛教人物和佛教修持等。这是我国佛教研究的重大成果,具有重要的学术价值和文化意义。 高鹤年(1872—1962) 高鹤年(1872—1962)

高鹤年(1872—1962) 高鹤年(1872—1962)

高鹤年,名恒松,字野人,号隐士,别号终南侍者、云山道人、云溪道人。祖籍安徽贵池,后迁居江苏兴化。10多岁时,接触佛经而有忏悔访道朝礼名山之志,并于19岁开始行脚。历时35年,将沿途之见闻汇集成《名山游访记》。其足迹遍及全国,参访大德高僧。

先生作为虔诚的佛教居士,从25岁开始,积极参加社会的救济工作,特别是55岁至73岁,几乎每年都从事救灾活动,其足迹遍布各地,饥餐渴饮,艰辛备尝。82岁赴北京作为代表出席了中国佛教协会成立大会。89岁返回刘庄净土安老院,1962年逝世,享年91岁。 赵朴初 (1907-2000) 赵朴初 (1907-2000)

赵朴初 (1907-2000) 赵朴初 (1907-2000)

赵朴初,著名佛学家、诗人、书法家、社会活动家、慈善家。安庆市太湖县人。1928-1938年,任上海佛教协会秘书。1938-1945年,任上海文化界救亡协会理事、中国佛教协会主任秘书等职。1945-1950年,参与发起组织中国民主促进会。建国后,曾任中国佛教协会副会长,中日友好协会副会长、全国政协副主席等职。

赵朴初先生一生以佛教为基点,在政治、宗教、文化等领域影响广泛而深远。爱国爱教,把人才培养作为振兴佛教的第一要务,为中国佛教培养了一大批高素质的僧才,四众敬仰;改革开放以来,在复兴中国佛教方面所做出的巨大贡献,国人景仰。 著作有《佛教常识答问》、《赵朴初文集》、《赵朴初韵文集》。 汤用彤 (1893-1964) 汤用彤 (1893-1964)

汤用彤 (1893-1964) 汤用彤 (1893-1964)

汤用彤,字锡予,祖籍湖北省黄梅县。著名的哲学史家、佛教史家。1912年考入清华学校,1916年毕业留校,任国文教员。1917年考取官费留学,先后入美国汉姆林(Hamline)大学、哈佛大学研究院,主修哲学。1922年获哈佛大学哲学硕士学位。同年回国,历任东南大学、南开大学、北京大学哲学系教授。1947年当选为中央研究院院士。1951年后一直担任北京大学副校长,曾任中国科学院历史考古专门委员,《哲学研究》、《历史研究》编委。1955年当选为中国科学院哲学社会科学部学部委员。

作为在现代中国学术史上能会通中西、接通华梵、熔铸古今的国学大师之一,其学术著作如《汉魏两晋南北朝佛教史》、《印度哲学史略》等在出版几十年后,仍然被国内外学术界公认为最权威的经典著作。 吕溦 (1896—1989) 吕溦 (1896—1989)

吕溦 (1896—1989) 吕溦 (1896—1989)

吕溦,现代中国佛教学者。原名吕渭,字秋逸、秋一、鹫子。1896年生于江苏省丹阳县。曾到金陵刻经处设立的研究部学习。1949年后,曾任中国科学院哲学社会科学学部委员,中国佛教协会常务理事。1989年逝世,享年93岁。 先生深谙英、日、梵、藏、巴利等语,治学领域广泛,不仅涵盖南传、汉传与藏传三系佛学,而且对梵藏佛典的校勘及版本目录等文献学亦极为精审。其治学方向对二十世纪下半叶的中国佛学界有深远的影响,在佛典版本及辨伪、印度原典的研究与译、因明与声明、戒律、印度佛教、中国汉传佛教、中国藏传佛教等方面都有卓越的成就。在所有佛教研究领域里著述丰富,被誉为20世纪中国佛学界的第一学者。

香港的地理位置居广东珠江东侧,在佛教信仰的普遍性上,香港带有明显的广东佛教色彩,这与广东的文化、交通、经济有相当的关系。近代香港佛教的发展,正如觉光法师所说:“已由静止的阶段转变为一个蓬勃发展的阶段,现在更由一个桥梁阶段发展为一个模式阶段。”今天,其信仰之浓,是其它省所难以比拟的。

香港与佛教源远流长,远在西元428年中国魏晋南北朝时代就由中国大陆传入。此地最早的佛教史迹为唐代杯度禅师驻锡的道场,有杯度庵与灵渡寺。1842年,清廷割让给英国,始为英属地。一直到1916年,学佛人士开始发起佛学会,两年后又设立极乐院。1920年,太虚大师应邀前来说法,开香港宣讲佛学的风气。1925年,真言宗人士筹组居士林。两年后,茂峰法师专程前往弘扬天台教义,带动了很多人学佛。有心人士开设素食馆,兼流通法器佛经,积极传扬佛教。至此,天台、净土、禅宗、密宗,乃至法相等宗都在香港次第展开,奠定了佛教相当的基础。

自1949年至1956年,数百名僧侣陆续由大陆南来,全港约40所的寺院人才济济。到1960年,寺院的增建已达120多所。目前全港最大寺院为大屿山宝莲禅寺,夙有“香港第一禅林”之称,大雄宝殿历经多次扩建,到1969年落成,1994年开光。该寺遂成为东南亚著名佛寺之一。

香港佛教最大特色是以大乘教义为主,各宗并容,其中禅宗、净土宗、法相宗和密宗最为兴盛。1997年7月1日,英国政府将香港交还给中国,中国政府对香港恢复行使主权,香港重新回到祖国的怀抱。香港佛教弘法活动也从文化、教育、弘法、慈善等方面等方面有着明显稳定的发展。

台湾是中国领土不可分割的一部分,也是中国文化版图上富有代表性的区块之一。中国传统文化在台湾的积淀十分厚重,影响非常深远。佛教作为中国传统文化重要的组成部分,有记载于明清之际已在台湾建立佛寺,当时台湾的政治经济状况和佛教传播态势已经达到了设立正式活动场所的条件。近代以来,台湾经历了极其剧烈的社会震荡,宗教领域也呈现出纷繁复杂的局面,中国传统信仰形态的优势地位依然得以保持。

台湾佛教是随着大陆闽南佛教徒移居台湾而传入的。18世纪之后,观音菩萨为主神的佛教庙宇,大量兴建于泉州、漳州移民为主的台湾省。此种佛寺又以岩仔居多。至于丛林系统的佛教,则始于郑成功时期,台南竹溪寺为最早修建寺院之一。20世纪初,大量日本佛教派系来台宣教,直至1945年日治时期结束前,共有八宗十四派的日本佛教支派来台传教,以菩萨神化为主的曹洞宗、日莲宗、净土宗等三佛教宗派也颇有发展。二战结束后,经几十年的宣教,佛教于1980年代中期开始于台湾流行。加上经济发达、政治松绑等因素,由中国大陆传入的中国系统大乘佛教成为佛教的新兴主导力量。不但佛教信徒增多,以往从未出现的佛经谒语也大量出现于各种场合。

当代台湾寺院具备宗教、教育、文化、慈善、社会服务等多种职能。寺院的多元化职能是当代寺院具有强大生命力的根本保证,是人间佛教理论指导下的具体实践活动,其代表了寺院今后发展的大方向。 就以现在佛教团体规模来看,则以慈济基金会、佛光山、法鼓山、灵鹫山无生道场以及中台禅寺等五团体的影响力最大,也被人视作我国台湾省现代佛教五座名山。

澳门居民61%的人信仰宗教。佛教占总人口的比例,1996年为15.5%,正式登记的约6万多人。若依照澳门居民多是兼信多种中国传统民间宗教与佛教混杂特点计算,澳门佛教徒约占总人口的80%以上,达数十万之多。

禅净结合是明清以来中国佛教信仰的主流,澳门深受内地佛教影响,也汇入潮流之中。在澳门,多数佛寺都供有观音,而主供观音寺庙不少,其中特别信仰妈祖。妈祖阁(俗称天后庙、妈阁庙)是澳门最古老的庙宇,建于澳门开埠前的1488年。每年农历三月二十三日为妈祖诞辰,有盛大活动。每年除夕夜,澳门大多数居民都去礼拜,平日还有来自香港、台湾、日本、韩国、东南亚各地的信徒。在东西方文化混杂的大都市,佛寺内既供关帝、妈祖,又列位西方人神,体现了一种宽容和平的精神气度,适应各阶层民众心理的灵活风格,主客分明,抑扬有致,这是澳门佛教的一大特色。

澳门主要寺院有普济禅院(又名观音堂)、菩提园、莲峰庙、竹林寺、乐山寺、功德林等,其中普陀禅院、菩提禅院最著名,其它佛寺规模大小各异,如观音岩庙、药王禅院等都有一定的影响。澳门佛教自本世纪初以来,一直呈上升势头。

“一国两制”方针下,澳门回归祖国,更加繁荣富强,澳门佛教得到进一步的发展,发挥了更大的社会作用。澳门宗教界积极从事福利事业,产生巨大社会作用,中国文化影响广泛,其宗教文化心理是国家统一及澳门发展的思想基础。

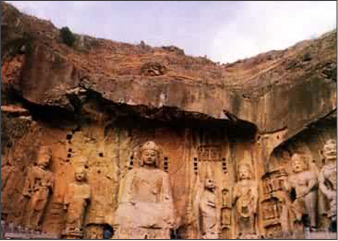

佛教约从公元1世纪起开始传入中国大陆,到现代已形成了天台宗、三论宗、华严宗、法相宗、律宗、净土宗、禅宗和密宗八个主要宗派,都是属于大乘佛教。

目前我国佛教分汉语系佛教、藏语系佛教(俗称喇嘛教)和巴利语系佛教(南传佛教)。现有佛教寺庙1.3万余座,有僧尼10万人,汉传佛教的僧尼人数约在7万人左右,佛教徒数量占我国人口的16.6%,约合2.19亿人。开办有中国佛学院、中国藏语系高级佛学院等32所全国性或地方宗教性院校。全国性宗教团体为中国佛教协会。

当代中国佛教体现出的“人间佛教”的思想与现代人类文化和文明的新趋势、新水平相结合,在三方面为自己国家的现代化建设和世界和平事业作出了积极的贡献。 (一)大陆佛教同许多国家的佛教界进行了友好联系,开办各类祈福利生活动和多种形式的佛教文化学术交流。无论何种宗派都是坚定人们的道德信念,树立终极信仰体系,其修行方法都能舒缓人们紧张、失衡的心态,共同为促进世界和平、社会和睦和人们的身心健康贡献了积极力量。

(二)在政府的大力赞助支持下,各著名大学及佛学研究机构开展了大规模的调研,不断发表专业论著,对佛学进行深入探索,并取得不少可喜的成果,增强了我们恢复中国佛学研究在国际上占领先地位的信心。

(三)各寺庙及佛教组织积极践行“人间佛教”思想,关注现实人生,强调人心的净化与人格完成,扶正祛邪,树立正气,为精神文明建设服务。同时在弘法利生、百年树德、扶贫济困、赈灾慈善、医疗助学、环保公益等方面,成为政府的好帮手,社会的有力支援力量。

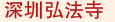

沐浴改革开放的阳光雨露,深圳弘法寺于1983年开始筹建,1990年正式对外开放。自建寺至今,弘法寺伴随着深圳改革开放的步伐不断发展,连续多年被评为广东省文明寺院,被誉为共产党宗教政策的最好体现、现代化手段管理寺院成功的典范,连接两岸四地佛教文化友谊的桥梁。这是一座年轻的佛教寺院,是充满希望的菩提道场,是最具活力的都市丛林!

沐浴改革开放的阳光雨露,深圳弘法寺于1983年开始筹建,1990年正式对外开放。自建寺至今,弘法寺伴随着深圳改革开放的步伐不断发展,连续多年被评为广东省文明寺院,被誉为共产党宗教政策的最好体现、现代化手段管理寺院成功的典范,连接两岸四地佛教文化友谊的桥梁。这是一座年轻的佛教寺院,是充满希望的菩提道场,是最具活力的都市丛林!在各级政府领导的关怀和广大信众的支持下,弘法80余载的佛门泰斗本焕长老和衣钵真传印顺大和尚亲率僧团励精图治,努力践行“以道风建设为中心,慈善、文化为两翼,打造人文佛教平台”宗旨。以现代理念管理寺院,旨在教育僧才、树立形象;以文化弘法利生,旨在正信正教、净化人心;用慈善福利社会,意在慰藉心灵、回馈众生;用科学人文打造道场,意在和合为尚、爱国爱教。

如今,弘法寺已成为中国著名的现代都市丛林、南粤佛教胜地,也是深圳香火最盛的禅宗道场。身处规模宏伟、清净庄严的弘法寺,你会忘却繁华都市的喧闹,找到回家的感觉。 语花香、清新和谐……,身处规模宏伟、清净庄严的弘法寺,你会忘却繁华都市的喧闹,找到回家的感觉。

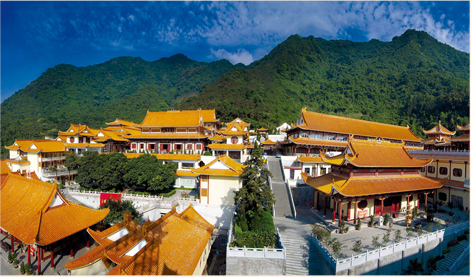

本焕,俗姓张,名志山。弘法寺开山祖师,中国佛教协会名誉会长。

1907年出生于湖北武汉新洲区。1930年在报恩寺出家,后受戒于武昌宝通寺;在扬州高旻寺来果老和尚门下参学七年,深得“禅法精髓”。1937年,三步一拜,朝礼五台,在五台山广济茅棚发心潜修十年,期间刺血写经、闭关阅藏,其心其行,德感龙天。1948年,回新洲老家照看病危母亲,并燃臂祭母,孝心感天动地。同年接法于虚云长老,成为临济宗第44代传人。后蒙冤入狱,狱中22年,依然精进修持,随缘度众。改革开放后,国政清明,百废俱兴,长老恢复自由人身,不忍佛法凋零,发心丕振宗风,专志兴复祖庭,着意建庙安僧。自1980年起重修光复别传寺、光孝寺、弘法寺、报恩禅寺、四祖正觉寺、莲开净寺、百丈禅寺、大雄禅寺、慈恩寺等道场十多座,功德巍巍。

本焕长老终身奉行“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”之愿行,匡扶道风不遗余力,爱国爱教无怨无悔,弘法利生永不厌倦,救度含灵无量无边。持法80余载,布道20余国,皈依弟子200余万人,法嗣300余人,妙道弘法,华开天下,甘露法雨洒向全球,辉煌德业泽普四海,实乃当之无愧之佛门泰斗,名副其实之人间菩萨!本焕长老于2012年4月2日凌晨零点36分在深圳弘法寺安详示寂,世寿一百零六岁。

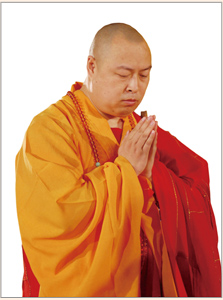

印顺大和尚,北大硕士,泰国朱拉隆功大学佛学博士,2000年于深圳弘法寺礼当今佛门泰斗本焕长老为师剃度出家,其后更被本焕长老付法传灯,成为临济宗第四十五代衣钵传人。

印顺大和尚,北大硕士,泰国朱拉隆功大学佛学博士,2000年于深圳弘法寺礼当今佛门泰斗本焕长老为师剃度出家,其后更被本焕长老付法传灯,成为临济宗第四十五代衣钵传人。现任中国佛教协会副会长、海南省佛教协会会长、湖北省佛教协会名誉会长、深圳市佛教协会会长,广东省政协常委、海南省政协常委、深圳市政协常委,担任深圳弘法寺、海南三亚南山寺、尼泊尔中华寺等多家寺院方丈。由于其修行、弘法成就及对中外佛教文化交流所作出的杰出贡献,2011年12月5日被泰国国王御赐“华僧大尊长”的荣誉称号。

印顺大和尚爱国爱教,待人如己,严于自律。作为一名宗教人士,他心系国运安危,荷担如来家业。近几年,印顺大和尚在寺院管理中引入新观念,开启新思维,坚持古代佛教传统,同时辅以现代管理理念,严加寺院管理,寺风翕然一变,弘法再造新颜。他制定了弘法寺“以戒为师,以人为本,以法治寺,旧新结合,以修为主,有序推进”之方针,立下“以道风建设为中心,以慈善事业和佛教文化为两翼,构筑珠江三角洲乃至两岸四地面向世界的弘法利生平台”之发展方向,虔心致力构建弘法寺的“人文佛教”之理念。在他的管理下,弘法寺不断发展壮大,成为中国佛教模范寺院,成为连接两岸四地佛教文化友谊的桥梁、最具活力的都市丛林!

他本人也经常通过演讲与出书等方式和众生结缘,用禅的智慧指导都市中迷茫的人群。先后编辑著述出版了《弘法文库》、《中国汉传佛教丛林仪规》、《构建“人文佛教”的平台》、《虚云法师与鸡足山佛教》、《金刚般若波罗蜜经—现代文浅释》等书籍,受邀做了《在嘈杂的世界安自己的心》、《找回你的幸福感》、《让心灵充满阳光》、《成为你自己的光》、《人在这里,心在这里》、 《利益众生,成就自我》等十余场公众演讲,在社会上引起了广泛的影响。